5) 太平洋戦争前中時代

(昭和12年7月~昭和20年8月)

昭和 12(1937)年7月7日の盧溝橋事件に端を発して日華事変が勃発し、国内の政治経済機構は戦時体制に切り替えられた。

同年7月28日取締役田宮嘉右衛門が社長に就任し資本金を1000万円に増資した。

事変勃発以降造船界には新造船の注文が殺到したが、鋼材の入手遅延や配給不円滑の為、漸次工事の進捗に支障をきたすようになった。

昭和 13(1938)年4月国家総動員法が公布され、本格的統制経済の域に進み

昭和 15(1940)年3月当社は海軍管理工場に指定され海軍大臣の指揮監督下に入った。この間、昭和 14(1939)年1月六岡周三と梯秀雄が取締役に選任された。

| 取締役社長 | 田宮 嘉右衛門 |

|---|---|

| 鈴木商店支配人 | 横尾 龍 |

| 取締役造船部長 | 六岡 周三 |

| 取締役造機部長 | 梯 秀雄 |

|

海軍省向敷設艦「初鷹」 |

「初鷹」進水式 |

昭和 16(1941)年12月8日太平洋戦争に突入。

戦局の拡大に伴い、国家の要請に応じる為に一層の設備強化を図り生産増強に努め資本金も3000万円に増資した。

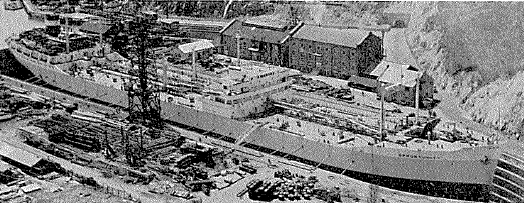

大型船建造需要に応えるべく第2船渠(現第1船渠)の建設を大本組の施工により昭和 12(1937)年1月に起工、翌年4月20日に完成させた。

| 入渠能力 | 20,000GT |

|---|---|

| 長さ | 215.0m |

| 幅(渠内) | 28.9m |

| 深さ(平均潮高) | 9.07m |

現第一船渠

この船渠は相生湾の水深が干潮時では6mであるが、将来の船舶の喫水の増加を考慮し渠内を2m深く8mとする等当時の民間の船渠としては有数のものであった。

また、小型艦艇の新造、修理には既設船渠は大きすぎる為に、第3船渠(現第2船渠)を第2船渠(現第1船渠)の西南側に建設することとなり、昭和 16(1941)年

12月11日に完成した。

| 入渠能力 | 7,000GT |

|---|---|

| 長さ | 142.0m |

| 幅 | 21.2m |

| 深さ(平均潮高) | 7.26m |

|

|

昭和 32(1957)年8月以降は 第2船渠と改称 |

なお、船渠建設により生ずる土石を鷲の巣海面5142坪(約17,000㎡)を埋め立てることにより工場、事務所等を増設することとし、本工事は昭和 22(1947)年

3月に完成した。

標準船型については第一次世界大戦時代に鈴木商店の金子直吉が提唱していたが日華事変に入り船舶大量生産の必要性から船舶改善協会が主体となり逓信省、造船聯合会及び日本船主協会の意見を入れ官民合同でA型~F型の貨物船標準船型の選定及び基本計画を行った。

昭和 16(1941)年竣工のSNO.293「金耶麻山丸」(C型)

SNO.317「鐵洋丸」(D型)

はその建造絵葉書が本史料館に保存されている。

昭和 17(1942)年には戦時標準船として上記6種の貨物船仕様の見直しが行われ、これらに鉱石船はK、油槽船は大型TL、中型ML、小型TSを加え合計10種の戦時標準船となった。その後、戦局の進展に伴いこれら戦時標準船の種類は絞り込まれかつ省資材仕様への見直しが行われた。

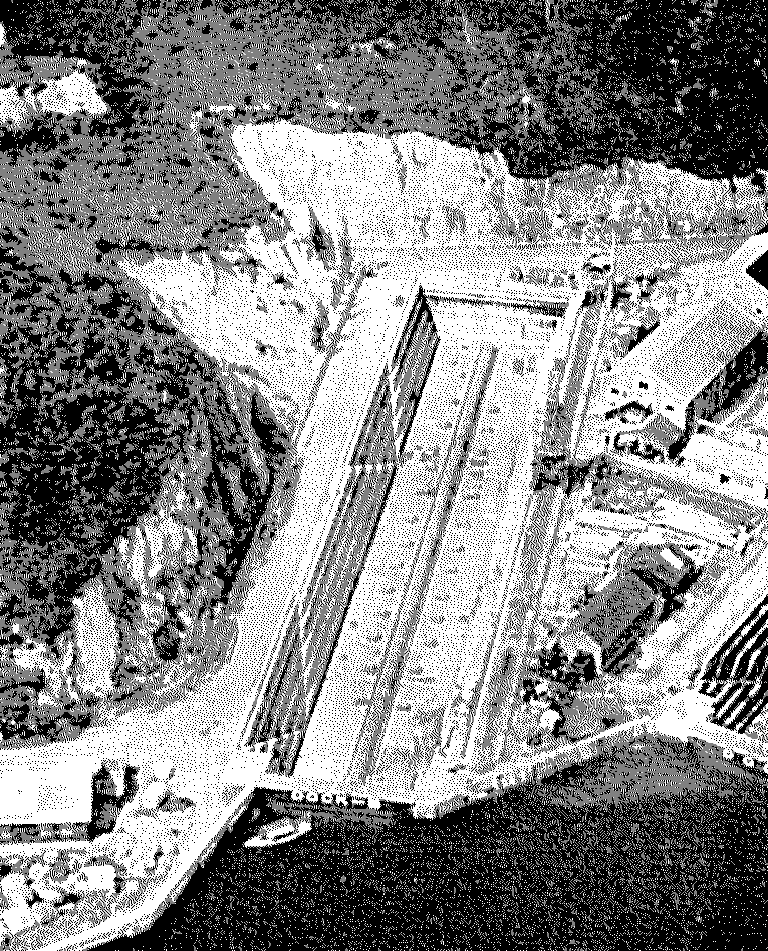

昭和 18(1943)年1月海軍艦政本部より改E型貨物船を年間100隻160,000重量頓建造可能な造船工場新設の特命を受け、その工場敷地として相生市松の浦が選定され、直ちに建設工事に着手し昼夜兼行で工事を進め着工後2か月余りの昭和 18(1943)年3月12日に工場の完成を待たずに第1船「三笠山丸」の起工を行った。

昭和 19(1944)年3月に26,420坪(約87,000㎡)の工場は完成した。

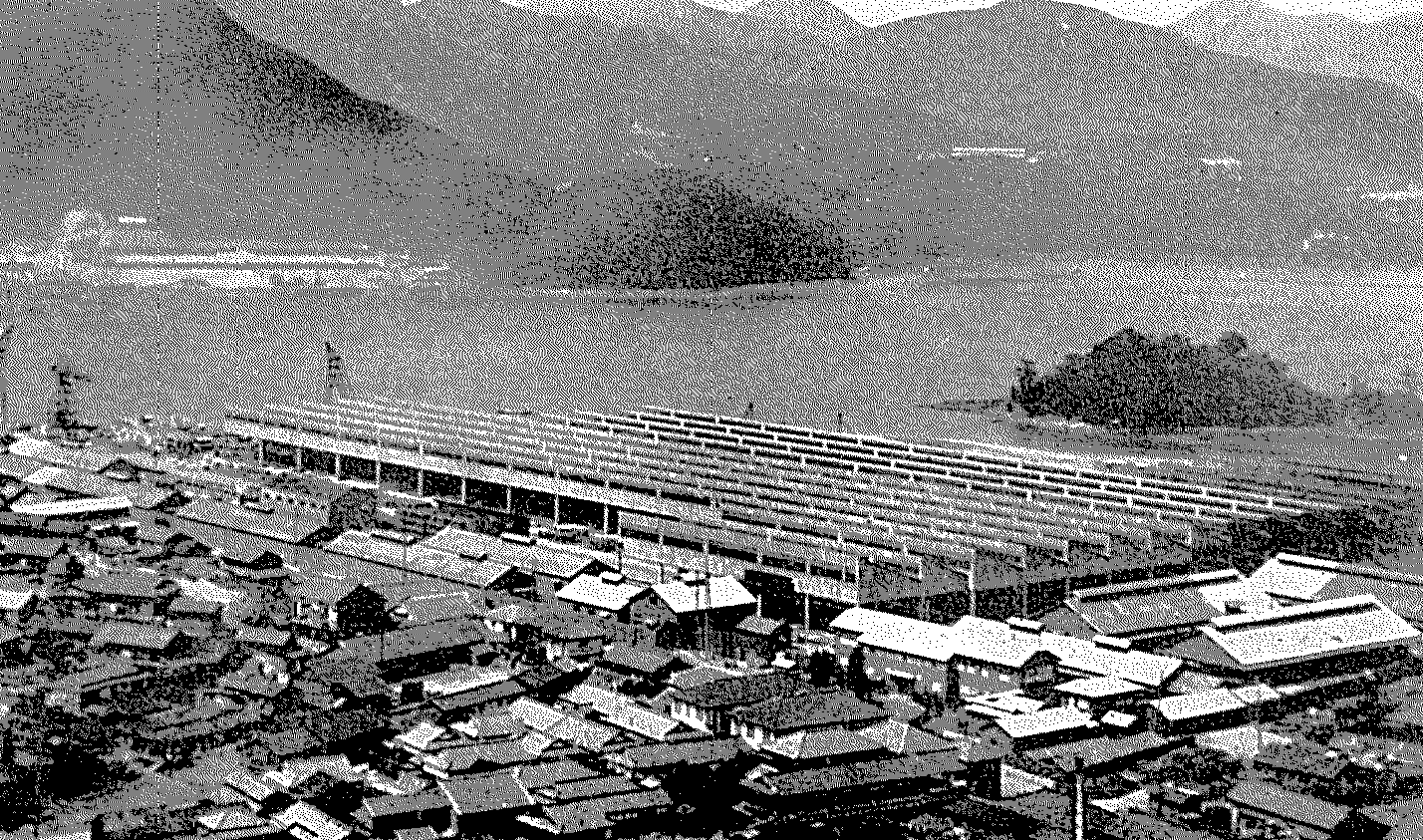

|

| 松の浦工場 |

全て屋内の加工場を出るときは約3トンのブロックが完成した状態で船台へ運ばれ4工程に分かれた船台へ搭載され船台上の移動は樫コロを使用し第4工程で進水作業を行うという画期的な流れ生産方式を採用した。

起工から進水まで当初は70日を要したが最終的に16日まで短縮し1船台から4日毎に進水、東西の2船台で交互に2日毎に進水させた。

最初の15隻は貨物船であったがその後改E型油送船が148隻建造され操業開始以来昭和 20(1945)年2月の建造中止命令までの2年未満の短期間に合計163隻136,490総頓を完成させた。

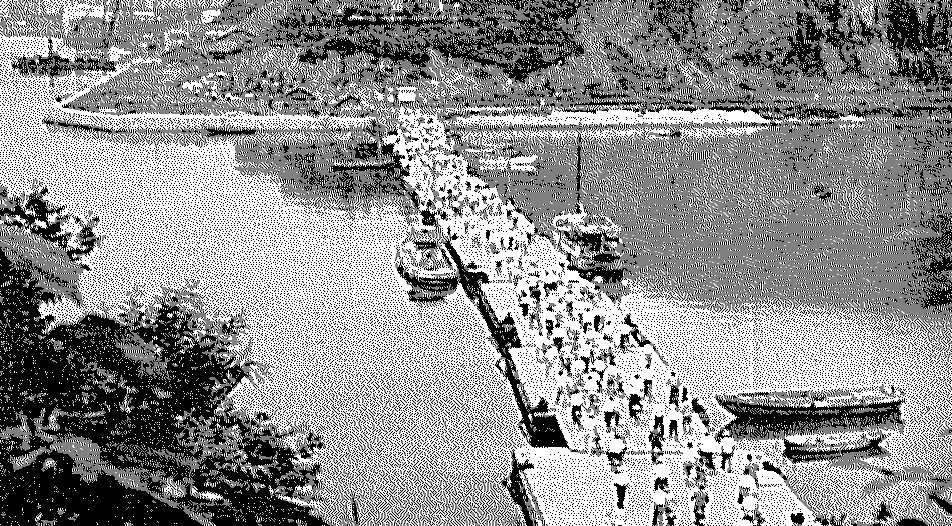

昭和 18(1943)年6月には松の浦と対岸の本社工場甲崎の鼻とを結ぶ海上208mに鋼製の箱船を並べ皆勤橋を完成させた。

渡船による通勤風景 |

皆勤橋完成後 |

|---|

なお、松の浦工場の計画建設の陣頭指揮をとった六岡周三常務取締役はこの流れ生産方式につぃて論文を残しているがこれは史料館に保管されている。

また昭和 19(1944)年5月海軍大臣より「18年度における全国甲造船所中最優秀工場」として表彰を受けたがこれも史料館に保存されている。

この時代逼迫した労働力を補う為に、学徒動員の女学生や中学校生等も投入された。本史料館には当時の動員女学生の絵画や生産風景の絵画も保管されている。

同年11月には工員総数21,749名に達し増産に努めたが昭和 20(1945)8月15日終戦を迎える。