2) 鈴木商店時代

(大正5年4月~)

明治末から大正初期まで造船界は低迷を続けたが、大正 3(1914)年欧州で第一次世界大戦が始まると共に物資輸送の増大と新造船建造需用の高まりに依り空前の造船ブームとなった。

この時、鈴木商店の金子直吉は造船事業の将来性に着目して、相生湾という造船に適した立地条件を持つ播磨造船株式会社を買収に踏み切り、大正 5(1916)年

4月株式会社播磨造船所と改称し経営方針も根本的に立て直し面目を一新した。

|

|

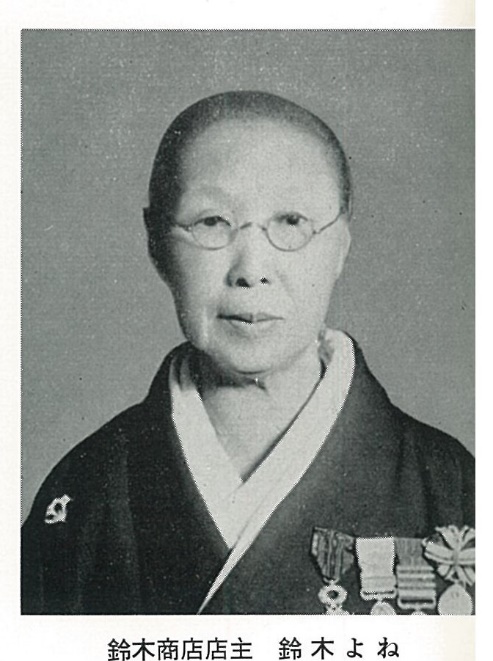

|---|

| 鈴木商店時代の役員 | 鈴木商店店主 | 鈴木 よね |

|---|---|---|

| 鈴木商店支配人 | 金子 直吉 | |

| 専務取締役 | 辻 湊 |

金子直吉はイギリスのコンサルタンティング・エンジニアであるワーレスに載貨重量5,000トン級、10,000トン級貨物船の設計と材料表作成を依頼すると共に、従来修繕船主体であった工場設備に対し、大型新造船の連続建造に備えるべく大規模な工場拡張を開始した。

海面2万坪(66,000㎡)の埋め立てを実施し、船台の建設、東京石川島造船所の

走行タワークレーン5基を始めとしてポンプ、プレス等の工作機械や将来の電力需要を見込んで発電設備等の設置を行い極めて短期間のうちに近代大型造船所の基礎を作った。

一方では大いに人材を登用し長崎からもこの時期に多くの人材が相生に移っている。

厚生設備も整備し、社宅、独身寮、消防隊、医療所、徒弟教習所及び構内郵便局の開設等々が逐次整備された。

大正 6(1917)年7月には建設中の第一船台にて帝国汽船向けのSNO.7となる

第6與弥丸(載貨重量4,977トン)を起工した。

造船ブームにとって隘路となったのは材料難とりわけ戦略資材として輸出禁止措置が取られた鋼材であった。米国は大正 6(1917)年8月に鋼材の輸出禁止令を発表した。当時、日本が米国へ発注していた鋼材量は463,000tと言われ、そのうち鈴木商店は116,000tと最も多かった。

金子直吉は当時の石川島、三井、三菱等の国内造船事業者を代表して米国大使館モリス大使と交渉を重ね大正 7(1918)年3月25日第一次日米船鉄条約を結ぶと共に、同年5月第二次日米船鉄条約を成立させた。

播磨造船所は第一次日米船鉄条約による交換船として大正 7(1918年)10月にSNO.9「EASTERN SHORE」(6,806総トン)を完成引渡し、第二次日米船鉄交換船としてSNO.12「EASTERN PILOT」(6,781総トン)を大正 8(1919)年12月に、SNO.13「EASTERN SOLDIER」(6,818総トン)を大正 9(1920)年5月に各々完成引渡しを行った。

EASTERN SOLDIERはアムテックに残る建造船図面で最古のものである。

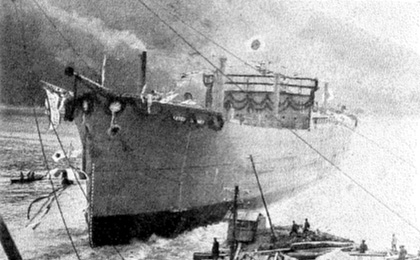

|

| イースタンソルジャー号進水(大正 9(1920)年4月3日) |

大正 7(1918)年5月鈴木商店は播磨造船所を姉妹会社の鳥羽造船所と共に同系の帝国汽船株式会社に合併し、その造船部として発足させた。

取締役社長 鈴木 岩次郎

鈴木商店は播磨造船所の拡張を行うにあたり若手幹部社員を相生に赴任させた。 最初に着任した中の一人が北村 徳太郎(戦後 運輸、大蔵大臣を歴任)であり若干29歳で事務課長を務めた。

彼が事務課長を務めた4年間に播磨造船所の従業員は数百人から6千人に拡大する。

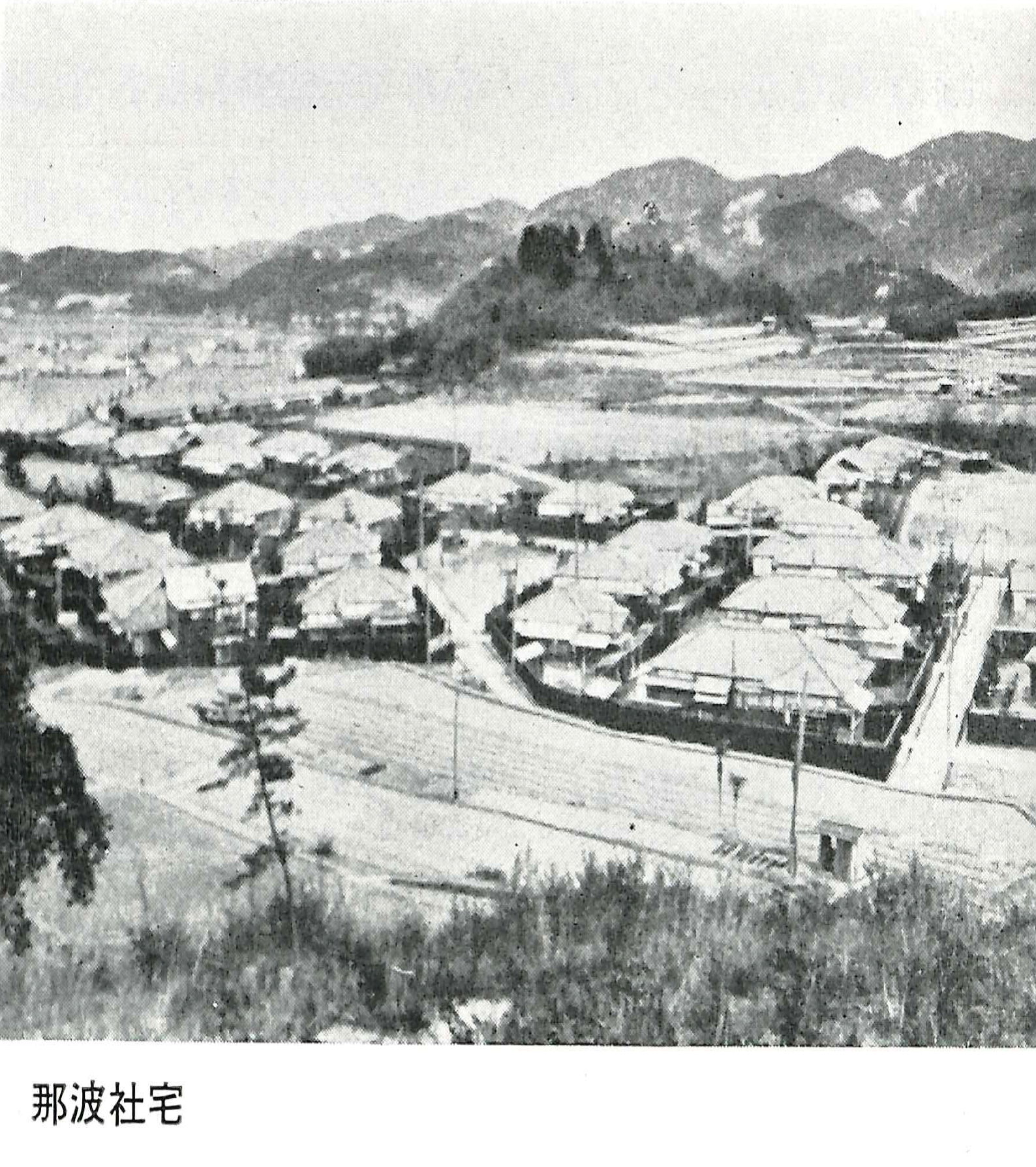

北村らはこの時期に現在の相生の基となる街づくりを強力に進めた。相生・那波の各地区に社宅を建設するが、なかでも新田・藪谷と呼ばれた旭地区は田畑と

海面を埋め立て全く新しい住宅街が誕生した。

相生で少女時代を過ごした佐多稲子は「素足の娘」の中でこう書いている・・・・・薮谷という名ばかりあって、家はひとつもなかったそのあたりには一つの街が出来上がるところだった。造船所の病院もこの辺にできることになっている。・・・・

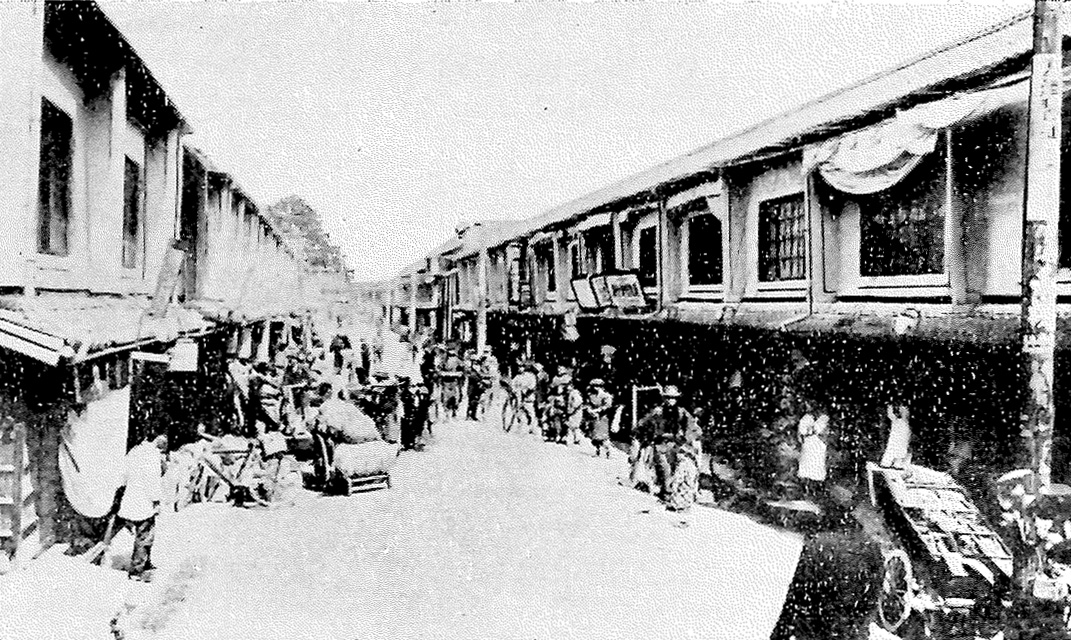

旭地区においては南北に通した本通りを売店組合とし各地から商人が集まり後の本町商店街になる。この本町商店街は平成 29(2017)年100周年を迎えた。

北村は教育にも力を入れ旭地区の住宅街に徒弟教習所と済美幼稚園を設立した。

また当時神戸の川崎・三菱の造船所は労働運動が盛んであったがこれに対抗すべく青年会を組織し人間性・自由・平等をもとに従業員各自の自己改革を訴えた。

那波社宅 |

藪谷本通り商店街(本町商店街) |

船鉄交換条約船の建造を中心として繁忙を極めたが大正 7(1918)年11月第一次世界大戦が終了すると共に戦後の反動で世界的大不況に陥り大正 9(1920)年

4月の金融恐慌を経て

大正 10(1921)年2月鈴木商店は事業整理の必要性を感じ、播磨造船所を神戸製鋼所造船部播磨造船工場とした。

同時に神戸製鋼所から製缶工場を播磨造船工場に移転させた。